摘要:数据被视为这个时代的核心资源,数据治理成为政府治理中的重要议题。作为连接技术创新与政府治理的分析框架,电子政务等技术驱动的“电子”理论无法为以“数据流动”为特征的新现象、新工具、新问题提供社会理论支持,需要建立数据驱动的理论视角。本文基于卡斯特尔“流动空间”理论将“数据流动”划分为数字机器、应用系统、数据网络和信息空间四个层次。研究发现,该框架可以为理解现有数据治理政策提供新的视角和分类容器,同时也为数据驱动的新议题和技术驱动的传统议题之间提供相互连通的理论基点和实践路径。

一、引论

十八世纪对再生能源的控制和利用迎来气势恢宏的工业革命,能源治理成为工业时代全球和国家治理中合作与冲突的核心。二十一世纪人类对数据资源的控制和利用能力日益精深,是否也将使“数据治理”成为全球和国家治理现代化的中心议题?

数据被认为是这个时代的核心资源,互联网成就了当今最大的数据空间,以此形成颠覆性的生产力,不仅重构了市场和社会的组织模式,也迫使政府不断重塑自身以实现与市场和社会的平衡。现在人们通常说的数据是指“电子化”的数据。本文中“数据”若无特指仅指电子数据,“技术”则指现代信息技术。技术让我们变得更快和具有行动力,数据则让我们变得更好,更具有智慧。在这种背景下,“大数据”一词被缔造出来以统领这场划时代的“思维解放”,尽管理论上尤其是数据科学上对“大数据”有着与通俗用法所不同的严格定义。数据只有流动起来才真正具有价值。网络无论大小、性质和开放性,其使命终究是为增进数据流动的效率。其中存在两种内在动力:一是向四围的扩张,比如物联网将流动触角延伸至细微时空;二是向中心的集聚,比如云计算、大数据等实现资源集聚中心。政府治理在互联网下的新发展与新挑战,归根结底源于日益加速的数据扩散与集聚及其中蕴含的价值和风险。在发展上,一方面是政务微博、微信、APP、智慧城市、互联网治理等治理新模式的涌现;另一方面是政府信息资源、政府大数据、数据开放、云治理等由资源集聚引起的治理变革。在挑战上,一方面是网络欺诈、色情、盗版、物联网攻击的无孔不入以及网络游戏、直播等造成的负面影响;另一方面是国家数据安全、个人隐私风险、金融犯罪等成为政策焦点。由此,当今社会由于数据流动性质的突变——由局部的、地方的流动转变为全球范围内的自由流动——数据治理的必要性便跃然纸上了。

数据治理与IT治理一脉相承,源于公司治理下企业对数据资产的治理。企业数据与日俱增,如何使之成为有价值的资产是当今企业治理的关键问题。数据治理被界定为:为有效地使用机构的结构化或非结构化信息资产而组织和实施政策、流程和标准的实践;在企业级(或机构)层面形成的授予决策权和责任的(治理)框架,像处理资产一样处理数据,目的是提高机构内数据尤其是信息系统数据的质量、一致性、安全性等。数据治理不是技术概念而是管理学概念,聚焦“谁有权并且能够对数据资产的决策负责”——如果缺乏有效的数据治理就无法实现数据资产价值的最大化。公司治理下的这种数据治理主要定位组织微观层面,也即治理数据。

政府数据治理必须适应政府治理的理论框架。如果说政府治理是政府行政系统对于自身、对于市场及对于社会实施的公共管理活动,那么政府数据治理便不仅是政府机构内部数据的治理,而是政府为履行社会公共事务治理职能,对自身、市场和社会中的数据资源和数据行为的治理。近年来有关数据与政府治理关系的议题至少包含三方面。一是关注政府对在行政管理中产生或使用的尤其是在信息系统中存储数据的治理,比如数据清洗、数据挖掘等。二是关注政府对与社会公共事务相关或涉及公共利益的数据资源和数据行为的治理,比如政府数据开放、共享,互联网内容治理等。三是关注政府对数据产业、数据经济乃至市场和社会数据化进程的治理,比如促进大数据、共享经济发展,对数据服务、数据交易等的监管等。这些议题共同构成政府数据治理的范畴。

当代政府治理面临现代化的宏大命题,技术应用创新为治理提供了工具,在宏大的治理话语与中立的治理工具之间是社会理论的牵引与支撑。从上世纪六十年代前后政治学家对政治系统的演绎,到八十年代未来学家对发展趋势的探究,再到九十年代对利用技术改善公共服务和促进参与的总结,这些研究既为理解技术如何提升治理理性提供了理论基础和价值取向,又为促进目标落实提供了可能途径。现在向数据的转型成为一个新起点。围绕数据和信息而展开的公共政策实践已经成为当今政府治理的重要内容。必须指出的是,尽管大量实证研究揭示了微观层面各种技术创新的治理经验,理论发展却没有能够提供统一的概念框架并深入实践背后挖掘共享的要素与规律作为相互对话的共同基础。

二、技术驱动的“电子”理论发展及其局限性

技术与治理关系的早期理论研究可溯至政治学家、经济学家赫伯特·西蒙的思想,他也被称作“人工智能之父”,认为智能技术可以补充有限的人类理性。这种思想至今仍具有开创性,大数据、机器学习等技术促使决策计算化、行为智能化变成现实。与西蒙同时代的政治学家戴维·伊斯顿在其政治系统理论中为广义的政府系统与外部环境的信息交互做出了系统化阐释,在某种意义上也提供了关于政治/政府信息系统最简洁的需求版本。另一位政治学家卡尔·多伊奇则提出“政府神经(the Nerves of Government)”的理论隐喻,刻画了政治系统内部信息输送、存储、应用和反馈的全过程“沟通”机制,展现出政府机构的信息机能。上世纪70年代以降,在电子政务出现之前,虽然管理信息系统(MIS)、决策支持系统(DSS)等管理理论已有建树,但是在增进技术与社会或组织关系的理解方面的流行观点主要来自未来学家,如丹尼尔·贝尔、阿尔文·托夫勒、约翰·奈斯比特、尼古拉尼葛洛庞帝等关于信息社会的“总体化理论”。这些理论宣称后工业时代或信息社会的到来,信息和知识已成为经济社会发展的决定变量,政府对技术的应用是这场社会变革的组成部分。这些构想中的很多预测已经成为事实。从实践上看,上世纪40年代,现代计算机的出现满足了发达国家治理需求尤其是应对战争的需要。尽管在此之前已经出现自动计算机器,但是只有在政府庞大资助下,建立在电子管上的第一代计算机才有可能集结当时最优秀的数学家、科学家和工程师以及大批物力、财力,这也反映出当时发达国家治理对数据需求的迫切性。70年代后随着微处理器和微型计算机的出现,办公自动化在发达社会出现并普及,政府开始采购电子技术来支持机构内部的中、下层管理业务,并尝试整合跨部门的信息系统,以提供标准化的信息共享。

电子政务,作为描述政府利用新技术为公众、企业、公务员和机构间提供服务的新理念在90年代初应运而生。1993年美国政府在《国家绩效评估报告》和《利用信息技术实现再造》中率先以官方文件确认电子政务的“身份”,并指出先进信息技术是克服政府在管理和服务方面弊端的有效方法,进而提出无缝隙服务、无纸化、一站式、客户驱动、向所有人开放(普遍服务)、隐私保护、数字签名、网络安全等至今仍未过时的理念;同时为提高内部管理绩效,结构重组、流程再造等也成为电子政务的核心内容。在理论上电子政务深受新公共管理运动的影响,后者产生于新保守主义政治主张和新自由主义经济政策的背景,强调要将“以公众为中心”作为行政改革的逻辑起点,借鉴和采用私人部门管理方法提高政府管理效率。电子政务早期便提及的诸如“以公众为中心”、结果导向、分权化、扁平化、流程优化、结构重组等均来自这场管理革命。因此理论上“电子政务”试图给出新技术支持下的“善”的政府管理模型,效率是其中核心的判断标准。90年代后期,人们发现信息技术不仅可应用于政府管理和服务,而且可支持民主参与,因此又提出“电子治理”。电子治理受当时新兴的治理理论的影响,理论上认为不仅要关注政府信息化,还要关注治理主体与客体间的信息互动以及社会公众利用技术参与公共事务的能力。随后又出现各种“电子”理论,如电子参与或电子民主、电子咨询、电子规制、电子决策、电子服务和电子行政等,信息技术治理也为公共机构内部提供了技术治理的新视角。

电子政务仍是上述“电子”理论中最重要的理论与政策分析框架。当时系统中已经开始积累数据,不过在技术应用扩张阶段,人们更关注技术如何代替传统业务手段或改造业务模式,因而电子政务主要是技术驱动的,主要表现为三方面:(1)对传统人工信息处理手段的替代,(2)对政府内、外沟通渠道的集成与重构,(3)对具体复杂业务问题的高性能处理等。相关研究主要围绕技术创新在政府治理中的应用特征、功能、模式、行为、关系、价值等展开,可分为“自上而下”和“自下而上”两种路径。自上而下路径主要指从政策理念或目标出发寻找将政策目标导向成功实施的最佳途径,并给出一般化的政策建议,在电子政务研究中即针对所谓“善”的治理提供最佳方案或方法。其中一方面集中在计算机应用工程、信息管理等领域,提供符合“善”的治理标准的信息系统、解决方案、标准以及方法论等。另一方面集中在公共管理领域,在政府治理变革或公共服务优化的政治话语下寻找创新路径或最佳实践,比如对政府网站等进行绩效评估。自下而上的研究路径将观察焦点放在政策对象和执行者层面,后者尤指基层官员,而政策执行环境的情境因素会决定政策实施成败,因而理解政策执行就必须理解执行层面的战略、活动和行为等。电子政务的这类研究一方面集中在管理科学,焦点是为微观环境下个人对技术采纳和应用的认知、行为、策略等建模。另一方面是在社会学、组织管理领域并基于制度主义视角,继承技术与组织结构关系研究的思路,在中观层面讨论技术应用与政府组织或结构间的影响或互动,以此揭示政府机构内部复杂的微观政治过程。

“电子”理论的局限表现在以下四个方面。首先从理论发展来看,由于技术是各种软硬件的集合,不仅分布在不同层次上,还包括业务信息系统,因此在电子政务研究中统一使用“信息技术”时,实际上是使用一个十分抽象的概念,存在不同语境判断和理解;当讨论具体的技术产品并用以执行或推进特定行政理念、政策方案或构建理论时,在各种技术应用之间以及它们和政府治理之间很大程度上缺少某种理论“硬核”或者说可供翻译的共同“语言”来建立理论联系,借用库恩的话即“不可通约”。

其次从研究体系来看,“电子”理论虽然是跨学科研究,但并未形成交叉学科。这些研究从纯粹的工程学科到管理科学、社会学、政治学,尽管拥有一些共同的术语“标签”并将技术创新视为核心变量,但始终缺少统一的理论与概念体系。其中自上而下的研究往往缺少有力的社会理论支撑,忽视对社会过程的理解和停留在“自我对话”与“自我证实”的概念策划之中;自下而上的研究虽然有助于提升技术应用水平,但也容易简化微观环境的复杂性,忽视战略层面的洞察和反思。

再次从应用发展来看, “电子”理论主要关注公共服务和行政管理中的技术供给,强调提高效率。现在的技术应用,无论从信息服务、政治传播,到社会参与、自然监测与社会监管,再到政府决策与行政管理,无论是复杂性、功能目标、应用范围、服务渠道、系统规模、社会价值等都远超“电子”理论传统范式;同时,随着互联网对经济社会影响日益深入,政府治理对技术的关注更超出传统范畴。要对当前不断涌现的各种新特点、新问题进行理论概括和总结,就需超越“电子”理论,尤其是电子政务的框架。

最后从治理实践来看,电子政务出现和普及于计算技术、网络技术等在政府治理中逐步“落脚”的阶段,突出表现了技术在政府治理各阶段、各领域的扩张。技术成为抽象的先进性符号,代表着现代性,由此电子政务对技术的坚持是再自然不过的。这并不意味着技术应用会成为政府治理中的焦点:技术更替与否不一定影响政务的实际实施。在中国实践中,电子政务或信息技术部门常常被归入支撑甚至后勤机构,无法进入治理结构的核心。除对技术本身的治理外,技术本身既不构成治理的核心资源也不是治理的实际对象;反过来治理目的也不是对技术做出选择。在技术与治理之间其实存在着鸿沟。

三、“流动空间”理论与“数据流动”的结构

1、卡斯特尔的“流动空间”

上世纪90年代,曼纽尔·卡斯特尔教授出版了蜚声世界的《信息时代:经济、社会与文化》三部曲,对当时甫现的“网络社会”展开了颇具洞察力的讨论。在他的笔下,空间是对共享时间的社会实践的物质支持。这个定义不仅包含传统的“物理邻近”,也包含“不依靠物理上邻近的那种同时性”,这样就给“网络空间”腾出了位置。卡斯特尔引用哈维所谓的“时空压缩”的论述,并且敏锐观察到网络空间使物理空间从传统文化、历史的意义中脱离出来,时间的概念随之消失在这个新空间中。在他看来,现代通信技术推动了全球“流动”——“资本流动、信息流动、技术流动、组织性互动的流动、影像、声音和象征的流动……,流动是支配了我们的经济、政治与象征生活之过程的表现”,也诱发了“无时间之时间”这一网络社会的重要特征。所谓“流动空间”即“通过流动而运作的”空间。

“流动空间”描述了网络社会的宏观动态性,蕴含着社会结构的变革。吉登斯将“结构”视为“左右”社会实践模式转换的规则和资源,而非模式本身。他指出这种规则决定了社会实践在时空中生产和再生产的相似性或者同构性;同时结构本身具有“二重性”,即结构对个体行动既具有制约性又具有使动性。在网络化的“流动空间”中,所有形式的流动都以数据作为载体或“中介”才能构成其流动性。在这个意义上,全部的网络和信息系统都可视为以“数据流动”而运作的社会实践,数据不仅构成在线“虚拟”空间中社会实践持续生产和再生产的资源,而且还影响线下空间中各种社会实践中的自然和社会资源的再配置。“流动空间”揭示了数据只有流动才有价值,那么是什么样的规则影响和控制着数据流动?

卡斯特尔指出流动空间存在三个层次。第一层由电子交换回路组成,以微电子技术为基础,包括电子通信、电脑、广播以及信息传输等,共同构成网络社会的关键物质基础,其中“通信网络是基本的空间样貌,地方并未消失,但是地方的逻辑与意义已被吸纳进网络,建构网络的技术性基础设施界定了新空间”。第二层由建立在通信基础设施上的各种网络“核心(Hub)”和“节点(Nodes)”组成,前者在社会经济中扮演通信中心和协调者的角色,比如全球金融中心,后者与地域有关,将地域与整个网络连接起来。与上一层相比,这一层显现出网络中“流动”的不平衡。第三层是占支配地位的信息精英的空间组织,“社会组织越是奠基于非历史性的流动而超越任何特定地方的逻辑,那么全球权力的逻辑就越可能脱离具有历史特殊性的地域控制”,形成信息化社会里精英文化的独特性,因此这一层的焦点在于“流动”带来社会支配的全球建构。

“流动空间”的三个层次对应了电子技术、通信网络与社会组织三个层面。我们认为,首先,电子技术还包括两个层面:一是指令、算法和技术系统的层面,另一是应用系统的层面。实际上,对于技术的理解可能会因主体身份不同而存在差异。技术系统层面的技术通常只有对技术人员而言才是具体的,对于绝大多数非技术人员来说则是高度抽象的,因此应用系统,而非真实的技术,常常被视为(广义的)技术本身。在技术的不同层面,数据流动的规则存在差别。其次,卡斯特尔在社会组织层面对精英文化的建构在信息化网络和社会关系网络之间摇摆,他似乎是希望将“流动”从技术层面跳跃至社会行动者层面,从而完成社会理论的构建,但是其中关于信息网络流动与文化模式变化的关系却有点语焉不详。事实上,所谓精英文化模式是在线上与线下世界的信息互动中完成的,只不过网络社会中不仅包含着全球的一致性,同时也体现出复杂的多样性,在一定程度上形成了全球化的社区化,数据流动引导着社会行为模式在各个层面形成某种趋同性,这也意味着精英文化和大众文化都在发生改变。

2、数据流动的结构框架

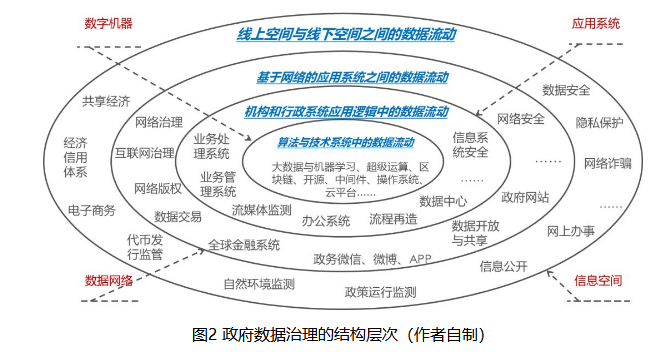

基于上述讨论,本文将“数据流动”划分为四个层次:数字机器、应用系统、数据网络和信息空间。

第一,处于底层的技术是调配集成电路信号的指令集、专用算法和技术系统,它们建立在二进制数字基础上,统称为数字机器。指令集是一套可供选择的命令,程序则是对指令集(程)的特“序”使用以实现某种功能,只是对指令集的应用。算法本质上是数学方法,实现特定计算功能而非业务功能,比如数据排序、成像、加密等,其实现也通过调动指令集,因而是特殊的程序。技术系统建立在指令和算法上,是对计算和网络设备的标准化包装,使上层业务系统不需要关心硬件细节就能调用相关资源。指令、算法和系统软件是由专门的技术专家和数学家们制定的,一般是通用的或者标准化的,构成整个技术体系的“原始”形态,并为其他层次提供基础的、独立的逻辑内核。为了调动各种机器、零件等协作做出某种物理反应,它们要么控制从或向不同的“位置(设备)”获取或传递特定的数据,要么对数据进行有条件的计算。因此这个层次的数据流动并不特别指向特定的应用逻辑,流动是有路径的,却是无“意图”的,因而具有标准化特征。

第二,当使用底层技术构建具体的应用逻辑时,就出现第二层的技术,即应用系统。所谓应用逻辑,是指与技术原理无关的业务功能,比如财务管理系统的应用逻辑是有关财务管理知识的。如果说第一层的技术逻辑对应了关于技术原理的知识,那么第二层“技术”逻辑则超出技术原理,无论是生产型或管理型的应用系统,都对应了应用领域的知识——用特定领域的知识对第一层技术的“封装”。因此当人们讨论技术的社会实践价值时,与其说指向技术,不如说是指向来自不同领域的经验、知识。在应用逻辑中,数据流动发生在功能模块或对象模块间。数据作为信息或知识的来源被赋予某种意义,应用系统的目标则是最大化这种意义。应用逻辑给定数据流动的规则。在领域知识的指导下,把最合适的数据流动到最合适的“位置”,或传递给最合适的信息“主体”(机器与人),同时又阻止不合适、不合法的数据流动。这些是应用系统的基本规则。这套规则看似是由技术人员编制的,实际上即使不能说是完全由业务人士给出,至少也是双方共同制定的。

第三,尽管物理意义上以互联网为代表的数据网络是由诸如服务器、路由器、计算终端以及网络媒介组成的,软件意义上的数据网络是分布在不同物理位置的应用系统和信息(用户)终端的“联合”,不同网络(局域网、广域网、互联网等)为不同范围的用户(群)提供了能够在某个物理位置同时访问网络上应用系统的可能性。由于“网络”一词在不同学科或语境中拥有不同含义,即使是信息网络也可能泛指呈网络化的沟通模式,因此这里将建立在数字机器和应用系统上的网络称作数据网络。在这个层次上,数据流动建立在应用系统之间(比如数据交换)和应用系统与网络用户(比如数据开放)之间。网络中的数据分布是不均衡的,存在着所谓网络中的“核心”与“节点”,也因此产生了流动空间中的社会支配;同时在一定程度上又形成全球网络的一致性,使用统一的符号规则(比如网址、@或)和实践规则(比如互联网模式、数据开放)。

第四,数据网络与自然(物的)空间和社会(人的)空间之间关系日益密切,并对传统线下信息空间形成了重构,进而形成线上和线下一体的新的信息空间。我们使用“信息空间”而非“信息社会”,是因为后者被视为信息业(与农业、工业相并列)占据主导的宏观经济形态,这里则需要在组织和个体层面实现互动。技术、系统和网络的组合使个体的、组织的或“地方的”数据通过采集设备被“比特化”——线下数据向线上集中——具有了在“全域”网络中流动(共享)的机会。比特化不仅使信息空间从依附于物质空间的传统状态中剥离出来,个体或组织的信息空间在广度和深度上同时无限扩张,彼此无缝隙地相互“嵌入”,形成新型网络实践;而且反过来使现实空间中所有事件与行为不断被“分解”成结构化的、离散的数字符号,并被吸纳进新的数据空间中。结果是,局部的、“地方的”物质空间反过来成为全局的、“流动的”信息空间的附属,数据流动开始引导着物质的流动;全球数据资源的分布经历深刻改变,数据资源在世界范围内重新配置,社会生活与生产方式在数据流动驱动下演变出更加广泛的同时又分层次的一致性。

四、政府数据治理:对“数据流动”的治理

如果说政府治理目标的本质是“保障政府能够持续地对社会价值进行权威性的分配”,那么政府数据治理也可视为对全社会数据资源进行权威性分配的活动——鉴于呈现出的“流动”特性,也即对“数据流动”或“流动空间”的治理。在政府数据治理的政策实践与数据流动的结构之间存在一定的“映射”关系。在这些实践中,数据流动既可是内部的,也可是外部的,既是区域的,也是国家的乃至全球的,既可能发生在技术系统和应用系统之中,也可能发生在数据网络之中,以及物理空间与数据空间之间,形成与传统物理世界中相异的数据分布结构,以及与之对应的新的社会支配权利。

图2 政府数据治理的结构层次(作者自制)

在数字机器层,虽然数据流动的规则制定属于技术专家的业务范围,但是政府仍然保留在该层上对数据流动的治理空间。由于该层面不涉及具体的应用逻辑,政府职责在于提供技术标准,即保证对该层面数据流动的可控性。比如在政务信息化过程中保持对底层技术的关注,在安全要求较低的领域可以采用国际通行的技术标准以提高数据流动效率,但是在某些实践中政府并不希望处于底层的数据空间处于不可控状态,因而要求选择本土化或开源的平台技术。尽管大数据被视为数据与算法、网络与存储,决策与管理相互交织融合的产物,然而与机器学习一样,算法的精要性仍然是价值所在,其中蕴含了对数据流的结构化。政府正在积极研究区块链技术的信用价值——一种可以为数据流动提供可记录、可跟踪、可保密的分布式数据组织模式。云平台、分布式和超级运算为提高数据流动效率提供基础设施,使数据流动可以更加充分地利用物理资源并寻找最佳的流动路径。在这个层面,指令与算法构成了数据最基本的流动结构——有关结构的结构或称之为数据的“元流动”——也即给出了数据流动的法则,何种资格的变量或设备在何种条件下可以获得并处理数据,标准化、效率、可控性是这里数据治理的关键。

在应用系统层,系统是业务知识对技术封装的产物,反映了机构结构与特性——理想的与现实的混合。这里隐含了一条基本隐喻,即将政府视为广义的应用系统。可以想象将政府日常运作中所有非信息要素抽离出去,就可以领略到机构内部数据流转的路径网络,如同抽离了肉体的人体血循环系统一样。数据“血液”应当向何方流动由机构内部既定的权限和规则决定。尽管技术人员可以根据外部知识提供一般化的解决方案,关于机构内部具体规则的知识通常是由业务人员提供或至少是确认的。无论业务人员提供什么样的知识,只要引入应用系统必然形成新的数据结构,因为至少数据都集中到数据库中,再由此出发“流向”不同出口。尽管机构业务系统已经普遍联网,甚至建立分布式的数据和计算结构,这个层面仅在逻辑上关注用来支持机构内部或扩展到行业管理系统内部的、逻辑上相对独立的管理系统(MS)或处理系统(PS)。数据治理焦点在于不同主体能够访问到什么数据或数据在流动中应接受什么样的结构转换,后者建立在算法基础上,其中通常会包含特定的意图。流媒体监测是典型的处理系统,结构化算法会提交流媒体的特征,最终仍按照业务规则对流媒体的性质做出判断。办公系统或公文流转系统是典型的管理系统,不同层级的领导和人员按照给定规则获得对不同文件的权限。因此在应用系统层关注的机构内部的流程再造,归根到底是数据流动结构的再造。同样在该层上开始考虑系统安全的问题,无论针对内部或外部风险,安全的实质即保障授权的和阻止非授权的数据访问。应注意,数据流动结构重组的理想目标是建立更好的机构与人员间的协作以提高效率,不过实践困境往往也来自于新的流动结构和现实结构的不一致,其根本是流动结构中蕴含的权利结构之间的冲突,这也是数据治理的关键。

在信息网络层,由于网络是应用系统和信息终端的联合,因此数据治理关注系统间以及系统与用户间的数据流动,治理重点是数据流动的开放性与安全性的权衡,在某种意义上也是数据流动对传统秩序与伦理的挑战,构成整个网络中所有合作与冲突的来源。开放性包括两种。一种是应用系统面向网络的开放。任何应用系统都不可能开放所有数据。大部分系统会根据特定的社会角色、关系、层级、制度或价格决定哪些数据可向哪些用户流动。另一种是网络间的开放性,比如网络间没有任何电子化数据的传播途径,即物理隔离;再比如在逻辑隔离下,只有符合条件的数据才能跨越网络边界——“隔离”尽管是技术安排,但对应不同的安全管理思维。因此所谓开放取决于网络和系统的拥有者所遵循的社会规则,而非技术规则,前者指明数据在网络中流动的“授权”与“限权”路径,同时也相应地建构了网络中的权利结构。这种结构是不平衡的,数据“巨头”不仅拥有庞大的数据集,更重要的是控制着数据流动的渠道和“开关”。政府治理则有两个方向。一个方向是集中建构和保护自己的数据流动渠道以提升在网络中的竞争力,比如建立政府网站、微博、微信或APP、数据开放以及各种行业管理系统如支付系统、税务系统等;另一方向是规定或倡导公共网络规则以限制或影响其他网络主体的数据行为以约束网络中的不正当竞争,比如互联网治理、网络内容治理、数据交易治理等。

在信息空间层,数据不断向网络流动,稀缺的物理空间(线下信息依附于物理条件)向无限的线上数据空间转换,反过来又重塑线下社会实践。随之而来的不仅是网络和信息经济的快速繁荣,新的社会冲突与困境也在不断出现。数据空间与互联网不再是独立的治理“疆土”,政府治理不得不将线上和线下视为整体,并关注数据资源在两个空间中的重新配置以及由此带来的社会权利重构。可以观察到,个人或组织拥有的信息空间在数字化扩张中同样面临数据授权与限权,哪些数据可以采集与哪些可以开放是两个不同的议题;不平衡的数据分布结构对社会实践的重组正在挑战传统社会权利,所谓无限性与稀缺性之间也可能存在冲突。新的经济社会规则正在持续演化中。一方面,政府数据治理正在扩张政府信息空间的数据流动进程,诸如遍布各处的监控设备、传感器和登记系统,无论是对自然或社会世界的监测,都将信息触角延伸至日益细微的时空,其中政府与其他社会主体之间既有合作又有竞争关系。另一方面,政府也正在加强对经济社会领域更加广泛的数字化进程的监管,尤其是对电子商务、数据金融等深度影响实体经济行为的领域,比如建立社会信用信息系统将日常交易过程和行为数字化,推行数字货币并对民间代币发行实行管制等。所谓共享经济正在形成新的经济法则,超越交易行为和社交行为的数字化,转向日常生活行为的数字化,牵引物理世界形成一种社会一致性。一致性不仅体现在人群中,也分布在不同的时空中,只是稀缺的物理空间似乎并不能轻松地接受数据空间的“粗放式”指挥,如何达成一种平衡还需要治理的智慧。

五、结论

马云在世界物联网博览会上指出,无论是大数据、云计算,还是人工智能、物联网,其实都是在讲人类进入数据时代。对于政府治理而言亦复如是——电子政务、电子治理、信息治理、智慧城市、数据开放……终究是我们已经进入数据治理的时代。

构造数据是一种结构化能力,正在向自然与社会系统全方位渗透。数据的电子化正在努力使自然与社会系统进入可计算的结构化状态,并宣称所有事物不仅可以离散地表达,而且可以度量。尽管技术的重要性毋庸置疑,但是技术本身并不产生数据、信息和知识。数据终究是人的活动的产物。现代信息技术加速了数据产生、利用和传递过程,这不仅使数据空前丰富起来,还促进信息和知识在更大范围传播。准确的说是数据让技术更富有价值,而非相反;是网络中数据流动,而非组建网络的技术,形成独立的人工世界系统,并日益建构出与自然系统、社会系统相并列的人类生存与发展的新空间。

尽管各国政府积极应对数据流动在各层次、各领域上形成的成果和后果,数据驱动的技术、应用、模式与组织的快速创新要求必须建立宏观的、系统的、文化的数据治理思维与战略。卡斯特尔提供了“流动”的视野。当这种流动性被划分出数字机器、应用系统、数据网络和信息空间四个层次时,可以发现其中展现出的共性,即各种创新和冲突的根源正是促进与限制数据的开放共享之间的矛盾与权衡,而数据治理的一般路径即谁、何时、何地、如何得到、哪些数据。这与拉斯维尔经典的“谁在何时以何方式获得什么”形成了呼应,也正好反映出数据作为当今社会战略资源的价值内核,归根到底即数据权利的问题,由此可延伸出许多新的理论焦点。比如,如果流动才能带来数据价值,那么理解数据权利的也必须放在动态的、多维的、层次的视角下才可能是完整的;如果数据流动构筑了一种新的生存“空间”,那么公共政策应考虑新的空间生产与规划的原则或价值标准的平衡。

从技术驱动的电子政务转向数据驱动的基于“数据流动”的政府数据治理是治理思维的转换,即从“如何借助技术来帮助解决治理问题”转换为“如何提高数据的利用能力来提升治理效益”。对此还应把握几点。

第一,政府数据治理不仅关注政府自身数据,更加关注与治理过程相关的数据。停留在第一个层面容易导致其目标仅仅聚焦于数据本身的管理效率,而非政府治理的效益。政府对数据的治理责任不仅是要管好、用好自己的数据,也要善于用治理工具引导政府、市场和社会数据资源在经济、社会发展中产生更大效益。

第二,政府数据治理不仅包含数据议题,也包含传统电子政务的内容。数据不是技术的衍生品,而是技术的价值所在。电子政务是一种数据服务,目标不是帮助用户实现技术,而是用技术为不同角色的用户提供数据访问与计算服务。说到底,电子政务是通过对政府内、外数据通道的重塑提高数据治理效率。

第三,政府数据治理可以对新的发展与挑战做出回应。政府治理需要新的数据工具来扩张自己的影响范围和行动能力,同时要对由于数据电子化造成的新的“失灵”做出反应,以适应由于市场和社会的数据化加速带来的不平衡。其中既包括对数据的治理,也包含用数据来治理,政府数据治理将两方面统一起来。

第四,政府数据治理有助于议题回归治理本身。数据是贯穿全部治理活动和治理过程的核心资源。就决策和管理的科学化而言,可以没有技术,却不能没有数据来提供“事实”——是数据而非技术对治理成败和强弱产生直接影响。数据是弥合技术与治理“鸿沟”的关键。因此为治理中的主体提供“数据服务”是今后各类信息技术服务机构(比如各类信息中心)不断深耕的方向。

作者简介:黄璜,博士,北京大学政府管理学院副教授、博士生导师,北京大学国家治理研究院研究员,北京大学公共政策研究中心主任。

参考文献:

1、 黄璜:《互联网+、国家治理与公共政策》,《电子政务》2015年第7期。

2、Alhassan,I., D.Sammon, and M.Daly 2016. Data governance activities: an analysis of the literature. Journal of Decision Systems, 25: sup1, 64-75

3、 Cheong,L.K., and V.Chang 2007. The need for data governance: A case study. In,

Proceedings of the 18th Australasian Conference on Information Systems, Toowoomba (Australia): 999-1008

4、Weber, K., B. Otto, and H. sterle 2009. One size does not fit all–A contingency approach to data governance. Journal of Data and Information Quality 1.1:1–27

Phanse, K. 2008. Data Governance using SAP MDM. 5 、5 https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/60022998-5d17-2b10-dbaa-8e3ab357fa55

6、 Otto, B. 2011. Organizing data governance: Findings from the telecommunications industry and consequences for large service providers. Communications of the AIS 29:45–66.

7、United States Department of Transportation. DATA Governance Plan. 2015.

8、 Khatri,V., and C.V.Brown 2010. Designing data governance. Communications of the ACM 53:148–152.

9、 Gregory, A. 2011. Data governance —Protecting and unleashing the value of your customer data assets Stage 1: Understanding data governance and your current data management capability. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice,12.3:230–248.

10、王浦劬:《国家治理、政府治理和社会治理的含义及其相互关系》,《国家行政学院学报》2014第6期

戴维·伊斯顿:《政治生活的系统分析》. 华夏出版社1999年版.

Deutsch, K.. 1963. The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control, New York: Free Press: 73-76.

马克·波斯特:《信息方式:后结构主义与社会语境》,商务印书馆2014年版,第33-37页。

Osterweil,L.J., L.I.Millett, and J.D.Winston. 2007. Social Security Administration Electronic Service Provision: A Strategic Assessment. Washington, D.C.:The National Academies Press.

Fraga, E. 2002. Trends in e-Government: How to Plan, Design, and Measure e-Government. Government Management Information Sciences (GMIS) Conference, Santa Fe, New Mexico, U.S.A.

陈振明:《评西方的“新公共管理”范式》,《中国社会科学》2000年第6期。

黄璜:《理解电子政务:从理论到实践》,北京大学出版社2011年版,第87-88页

Rossel, P., Finger, M. 2007. Conceptualizing e-governance. Proceedings of the 1st international conference on Theory and practice of electronic governance. ACM: 399-407.

王浦劬、杨凤春:《电子治理:电子政务发展的新趋向》,《中国行政管理》2005年第1期。

俞可平:《治理与善治》,社会科学文献出版社2000年版,第10-11页

Medaglia, R. 2006. Comparing E-Government Policy Paradigms: Italy and the United Kingdom. 29th Information Systems Research Seminar, Helsingoer, Denmark : 12-15

Riley, C.G.. 2003. The Changing Role of the Citizen in the e-Governance and e-Democracy Equation. Commonwealth centre for e-governance.

Finger, M., PécoudFrom, G. 2003. From e-Government to e-Governance Towards a model of e-Governance. Electronic Journal of e-Government 1.1:52-62.

Zwahr, T., Finger. M. 2004.Critical steps towards e-Governance: a case study analysis. European Conference on Electronic Government (No. MIR-CONF-2005-016).

UNDP. 2010. Mapping of UNDP e-governance Activities. United Nations Development Program.

Brown, A. E., and Grant, G. G. 2005. Framing the frameworks: A review of IT governance research. Communications of the Association for Information Systems 15.1: 38.

Campbell, J., McDonald, C., and Sethibe, T. 2010. Public and private sector IT governance: Identifying contextual differences. Australasian Journal of Information Systems 16.2.

DeLeon, P., and DeLeon, L. 2002. What ever happened to policy implementation An alternative approach. Journal of public administration research and theory 12.4:467-492.

Matland, R. E. 1995. Synthesizing the implementation literature: The ambiguity-conflict model of policy implementation. Journal of public administration research and theory 5.2:145-174.

Berman, P. 1978. The study of macro and micro implementation of social policy. Santa Monica, CA: RAND Corporation:6071. https://www.rand.org/pubs/papers/P6071.html

Carter, L., and Bélanger, F. 2005. The utilization of e‐government services: citizen trust, innovation and acceptance factors. Information systems journal 15.1: 5-25.

Dovifat, A., Brüggemeier, M., and Lenk, K. 2007. The model of micropolitical arenas-A framework to understand the innovation process of e-government-projects. Information Polity, 12.3:127-138.

Orlikowski, W. J. 1992. The duality of technology: Rethinking the concept of technology in organizations. Organization science 3.3:398-427.

邱泽奇:《技术与组织的互构——以信息技术在制造企业的应用为例》,《社会学研究》2005年第2期

简·芳汀:《构建虚拟政府:信息技术与制度创新》,中国人民大学出版社2004年版

谭海波、孟庆国、张楠:《信息技术应用中的政府运作机制研究——以J市政府网上行政服务系统建设为例》,《社会学研究》2015年第11期。

黄晓春:《技术治理的运作机制研究——以上海市L街道一门式电子政务中心为案例》,《社会》2010年第4期

Flak, L.and Rose,J. 2005. Stakeholder governance: adapting stakeholder theory to e-government. Communications of the Association for Information Systems 16.1:31.

Bagozzi, R. P., Davis,

联系我们请点击:

联系我们请点击: